もし自分の親が、貯金がなく年金も満足にもらえない状況にあるならば、子としてはどのようなサポートができるのでしょうか。

今回は、蓄えも収入も不足している身内を助けたい場合に、知っておくと役に立つことを紹介します。

貯金・年金なしの親は老後生活を送れる?

結論から先にお伝えすると、年金収入があっても生活収支が赤字になる家庭が多いので、貯金と年金がない状態で老後の生活を送るのは厳しいでしょう。

ここでは、貯金や年金がない方の割合や、その状況での老後生活の厳しさについて説明していきます。

お金のない高齢者は意外に多い

厚生労働省の後期高齢者医療制度被保険者実態調査によると、65歳以上で公的年金の収入がない人は、約60万人です。また、金融中央広報委員会の「知るぽると」では、貯蓄をしていない人の割合は以下のように提示されています。

| 年代 | 割合(%) |

|---|---|

| 60代以上 | 23.7 |

| 70代以上 | 31.1 |

貯金と年金がない人の割合は意外と多いです。当然お金がないと生活できないため、不足している人は定年後も働きながら生活しているのが現状です。

そもそも年金だけでも生活が厳しい

高齢者が貯金と年金なしで、自力で生活を続けていくのは非常に難しいでしょう。

そもそも夫婦で年金を受け取っている世帯でも、生活に余裕がない家庭が多いのです。

総務省の家計調査報告によると、夫が65歳以上、妻が60歳以上、どちらも無職で年金を受け取っている世帯の家計状況は、以下のようになっています。

| 家計収支の項目 | 金額(円) |

|---|---|

| 収入(可処分所得) | 206,678 |

| 消費支出 | 239,947 |

| 毎月の不足額 | 33,269 |

可処分所得とは、実際の収入金額から税金などを差し引いた金額を指します。表からも分かる通り、夫婦で年金を受け取っていても、毎月の家計収支は赤字です。

ちなみに生命保険文化センターの生活保障に関する調査(2019)によると、老後の夫婦生活に最低限必要な生活費は平均で22.1万円だそうです。平均の消費支出は約23万円ですから、そこまでゆとりのある暮らしをしている訳ではないのに、生活費が不足してしまうのです。

貯金や年金がない方が老後生活を続けていくには、最低でも夫婦で22万円の手取り金額を生涯稼ぎ続ける必要があります。

リースバックという選択肢をご存知ですか?

親がずっと健康とは限らない

貯金と年金がない親をお持ちでも、親自身が働いて生計を立てているうちは、そこまで危機感がないかもしれません。しかし、高齢の親がいつまでも健康で働けるとは限らず、仕事を辞めた途端に生活は厳しい状況になるでしょう。

厚生労働省の簡易生命表(2019年)によると、日本人の平均寿命は男性81.41歳、女性87.45歳ですが、健康寿命は男性72.14歳、女性74.79歳です。

健康寿命とは、病気などを煩わず健康に生活できる年齢です。平均寿命との差は男性が約9年、女性は約12年間で、その間無収入状態になることが想定されます。

怪我や病気で働けなくなったのなら、生活費だけではなく医療や介護費用の負担も懸念されるため、親が健康なうちに対策を立てる必要があるのです。

参考:第11回健康日本21(第二次)推進専門委員会資料(2018年)

厳しい老後の家計をサポート!一括問い合わせで持ち家を活用しましょう!

親のために子ができるサポート

親が、自立した老後生活が送れなくなった場合、生活や介護にかかるお金を子が負担しなければならないこともあるでしょう。負担をなるべく軽くするためにも、子は早めに対策を考えて親をサポートしなければなりません。

ここでは、貯金と年金がない親に対して子ができるサポートを紹介します。

収支・資産・固定費の把握

高齢になって認知機能が低下すると、お金の管理がうまくできていない可能性があります。毎月の収入・支出や、資産状況を親子で一緒に確認してみましょう。

参考まで、お金の専門家がよく行うアドバイスの中から、いくつか具体的な対策を紹介します。

まずは通帳やレシートを確認したり家計簿をつけてもらったりして、1か月分の収支を洗い出し、少しでも貯金にお金がまわせるように、無駄な出費がないか探してみてください。

冷蔵庫の中身を見て、買いすぎや重複して購入した食材がないか確認することも大切です。その場合は買い物の回数を制限したり、毎月の食費にかけるお金を決めたりして、食費を削減していきましょう。

また、メインで使っている銀行口座以外に、資産がないか確認することも有効かもしれません。

他の銀行の通帳やキャッシュカードに残高が残っていないか、いざという時に現金化できる株式や保険、不動産などの資産を持っていないかなどを把握すると良いでしょう。

さらに、毎月の出費の中で特に見直しに時間をかけたい項目が固定費です。

具体的には、以下のようなものです。

- 保険料

- 居住費

- 通信費

- 趣味などにかかる会費

保険は10年以上前に加入した古いタイプなら、現在の医療に合わないことや、不要な保障や特約がついていることもあります。せっかく入っていても無駄になる可能性があるため、シンプルな保障へ切り替えるなどして出費を減らしましょう。

また、ゆくゆくは公営住宅などの家賃が安い物件に引っ越したり、金額の高い習い事はやめて民間で開催している無料のイベントに参加したりすれば、お金を捻出できるかもしれません。

年金の受給資格を確認

年金を受け取っていない方の場合、本当に受給資格がないのかもう一度確認することも大切です。

以前は年金受給に25年の保険料納付が必要でしたが、平成29年の法改正により、10年に短縮しています。新たに年金を受け取れる方に日本年金機構から案内が送付されていますが、手続きせずに放置していることも考えられます。

郵送物を一緒に確認し、分からないことがあれば近隣の年金事務所に相談してみましょう。

リースバックなら自宅を売却しても住み続けられます!

生活が成り立たない場合の対処法

家計の見直しをしてもお金が足りない場合は、国の制度を利用したり持ち家を活用したりすることで、資金調達が可能です。

ここでは生活が成り立たない場合の、3つの対処法を紹介します。

収入が足りないなら生活保護

生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を保障する制度です。

近年高齢者の利用率が急増しており、厚生労働省の被保護者調査(2019年)によると約88万の高齢者世帯が生活保護を受けています。それだけ、自力で老後生活を送ることが厳しいことが分かります。

生活保護は生活費に限らず、医療費や介護費なども補填してもらえるため、年金収入がない方にとってありがたい制度です。ただ、利用するには様々な条件があり、誰しもが受けられる制度ではありません。

例えば、貯金がないことに加え就労できず、子や親せきの援助も受けられない方などが対象です。窓口は近隣の福祉事務所になるため、必要な方は相談してみましょう。

医療費・介護費を軽減する制度を活用

国には、医療費や介護費が多い家庭をサポートする制度があります。主な制度は以下の3つです。

- 高額療養費制度

- 高額介護サービス費制度

- 高額医療・高額介護合算療養費制度

いずれの制度も、上限以上に支払った自己負担額の軽減が可能です。1. と2. は1か月単位、3. は1年間の自己負担額をもとに計算されます。

自己負担の上限金額は年齢や所得合計などで異なり、例えば➂の場合、70歳以上で最も低い上限金額は19万円です。

なお、入院中の食事代や差額ベッド代、他の制度で支給を受けた金額などは除外されるなどの注意点もあるので気をつけましょう。

参考:全国健康保険協会

老後資金を持ち家の売却で調達できる

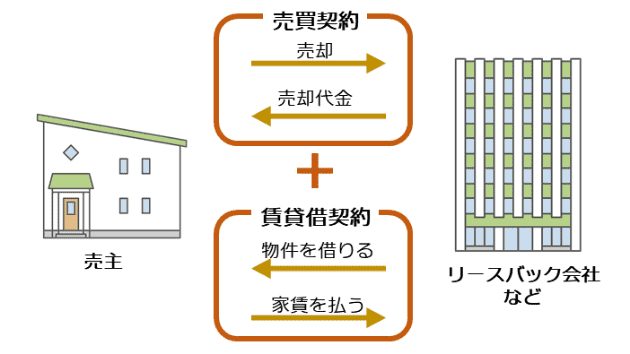

持ち家がある場合は、リースバックで自宅を売却して老後資金を調達するのがおすすめです。リースバックは自宅を売却したあとも、家賃を支払うことでそのまま住み続けられるサービスです。

一般的な不動産売却と異なり、リースバックはリースバック会社が自宅を買い取るため、スムーズに現金化できます。しかも、そのまま住み続けられるため、売却後に慌てて新居を探して引っ越す必要がありません。

リースバックの仕組み

リースバックであれば、自宅の売却でまとまった老後資金を調達しつつ、時間をかけて新居や介護施設探しができるのです。

ゆとりある老後を送るため、リースバックを検討してはいかがでしょうか。

リースバックは信頼できる会社と契約を

リースバックを利用するときは「リースバック比較PRO」から問い合わせてください。リースバックを提供する会社のなかには、強引に契約を迫るような悪質な会社があります。そういった会社を避けて、信頼できるリースバック会社と相談できます。

また、リースバック比較PROであれば、複数のリースバック会社にまとめて問い合わせが可能です。そのため気に入ったサービスを提供している会社を選んで契約できます。

リースバック比較PROの利用方法は、自宅の情報や連絡先などを入力するだけです。自宅や土地の面積などの情報が必要になるため、あらかじめ登記事項証明書(登記簿謄本)などの資料を用意しておきましょう。

老後資金や相続の問題を解決!リースバックは一括問い合わせで各社に相談できます!