リースバックは、英語で「sale-and-leaseback(セール・アンド・リースバック)」と表記されます。セールは売却、リースは賃貸借、バックは最終的に買い戻しができるという意味です。

リースバックを利用して自宅を売却すれば、現金を手にしてからも、賃貸住宅としてそのまま住み続けられます。住み慣れた自宅に入居しながら売却による現金を手にできることから、老後の資金作りの方法として注目を浴びている方法です。

不動産のリースバックについて、サービス内容やメリットデメリット、日本で普及してきた背景や今後の傾向を解説します。

目次

リースバックのサービス内容

まずは、リースバックサービス内容を具体的に解説します。リースバックは、自宅を売却してからも賃貸住宅として住み続けることができるサービスです。

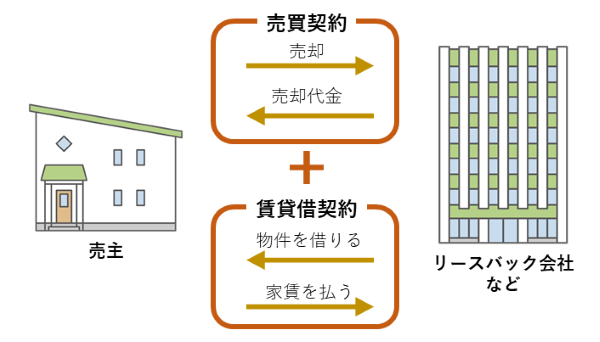

このサービスでは、リースバック会社と「売買契約」と「賃貸借契約」を同時に結びます。

リースバックの仕組み

通常の不動産売却では、新しい所有者に自宅を引き渡すため引っ越しをしなければなりません。しかし、リースバックでは家賃を支払うことで、売却後も自宅に住み続けられます。

賃貸借契約は定期借家と普通借家の2種類がある

リースバックを利用して賃貸借契約を結ぶ場合、借家契約の種類に注意が必要です。賃貸借契約には、定期借家契約と普通借家契約の2種類があり、それぞれ下記のような違いがあります。

| 定期借家契約 | 普通借家契約 | |

|---|---|---|

| 住める期間 | 定めあり | 定めなし |

| 契約の更新 | 原則不可 | 可 |

定期借家契約は住める期間が限られており、契約期間が満了すると更新ができません。再契約できる場合もありますが、賃料などの条件が変わることがあります。また、リースバック会社が再契約に応じなければ、退去する必要があります。

一方、普通借家契約は住める期間に定めがありません。借主から解約の連絡がない限り、契約満了時に自動で更新され続けるため、賃料の滞納やトラブルなどがない限り原則住み続られます。

賃料を払って自宅に住み続けようと思っても、定期借家契約を結んでしまうと、契約満了時に退去を求められるケースがあります。リースバックを利用する場合は、契約内容をよく確認をしましょう。

自宅を買い戻すこともできる

リースバックでは、将来的に自宅を買い戻すことができます。この制度を「買い戻し」といい、契約時に買い戻す時期や価格などの条件を取り決めることで設定できます。ただし、買い戻しの金額は、売却価格よりも高く設定されるのが一般的です。住宅ローンを組んで買い戻すことも可能ですが、金融機関の審査に通りにくいことがあるため、難易度は高いといえます。

リースバックのメリットとデメリット

下記は、リースバックを利用したときのメリットとデメリットの一覧です。

| メリット | デメリット |

|---|---|

|

|

リースバックは、自宅をリースバック会社に売却するため買主を探す必要がありません。そのため、売却代金を受け取るまでの期間が、通常の不動産売却よりも短い傾向があります。

また、売却をしても、住み慣れた自宅を離れる必要がないため、環境を変えずに生活ができます。固定資産税などの支払いもなくなるため、毎月の支出を安定させやすくなります。

ただし、売却価格は通常の不動産売却よりも安くなる傾向があります。さらに契約内容によっては、契約の更新ができない場合もあるため、メリットとデメリットを比較して検討してください。

活用の目的や事例

リースバックは、具体的にはどのようにして活用されているのでしょうか。

また、トラブルになりやすいポイントも紹介します。

相続負担の軽減

リースバックは、相続を見据えて活用できる仕組みです。

理由は以下の3つです。

- 相続財産として現金を遺せる

- 相続税納付で現金不足にならない

- 相続人がいない場合に空き家にならない

リースバックを活用すれば、相続人が遺産分割で揉めることがないよう、相続財産を現金で遺せます。

また、相続の際には税金を現金で納付する必要があります。しかし、リースバックを活用すると、相続時の税金の支払い負担を小さくすることも可能です。

さらに、あらかじめ物件所有者を不動産会社にしておくことで、相続人がいなくても空き家にならず、売却代金として老後に使えるお金を増やせます。

住宅ローンの返済

住宅ローンの返済負担がきつい場合は、リースバックを利用することで支出を減らせる可能性があります。

ただし、不動産を売却するときは、物件の売却価格がローン残債を上回っていなければなりません。ローン残債のほうが多い場合は、リースバックと併用して債権者の許可を得て売却を進める「任意売却」を併用することもあります。

リースバックに関するトラブル

リースバック契約では、賃貸借期間を原因としたトラブルが見受けられます。

たとえば、更新料の有無や更新可否などを理解せず安易に契約を締結してしまい、退去せざるを得なくなるケースです。法律的には契約条項が優先されるため、利用者は不利益を被ったと感じ、揉め事に発展するのです。

定期借家契約による契約更新については、事前の協議と契約書面の記載を必ず確認しましょう。

リースバックを利用する流れ

リースバックを利用する場合、次の流れで進めていきます。

- 自宅を査定する

- リースバックの条件を決める

- 売買契約を結ぶ

- 賃貸借契約を結ぶ

リースバックは、売却スピードが通常の不動産売却よりも早く、約1~2カ月で現金を受け取れます。ただし、円滑に進めるには事前に流れを確認して、準備を整えることが大切です。

リースバック会社によって、売却価格は異なる

まず、リースバック会社に自宅を査定してもらいます。提示された金額などの条件を決め、納得できたら、双方合意し売買契約を結びます。

売買契約を結ぶと、不動産の所有権がリースバック会社に移転する代わりに、売却代金が受け取れます。

なお、査定価格はリースバック会社によって異なるため、少しでも高く売るなら必ず複数社に見積もりを依頼して比較しましょう。

契約内容をよく確認してから進める

リースバックは「売買契約」と「賃貸借契約」の2つを同時に結びますが、一度契約すると、あとから変更するのが難しくなります。そのため、契約する前に内容をよく確認することが大切です。

売買契約書には、売買価格・決済(引き渡し)日・買戻し特約に関する事項などが記載されています。買い戻しを予定している場合は、契約書に記載しておく必要があります。

賃貸借契約書には、下記の内容が記載されています。

- 契約の目的

- 使用目的

- 契約の種類(定期借家契約か普通借家契約か)

- 契約期間

- 賃料

- 敷金

- 賃料の支払い方法

- 賃料の支払い期限

- 途中解約の方法

- 退去時の原状回復義務

- 禁止事項

中でも契約の種類については、それぞれの違いを正確に理解する必要があります。

定期借家契約の場合は原則として、途中解約が認められません。まれに貸主が解約を認めても、正当な理由なしに途中解約を行った場合は、期間満了までの家賃が請求される場合があります。

また、定期借家契約で契約満了後も住み続ける場合には、貸主・借主双方合意のもと再契約をする必要があります。貸主が合意に応じなければならないルールはないため、ずっと住み続けたい場合には注意が必要です。

普通借家契約の場合は、契約更新の意思表示をするだけで住み続けられます。

なお、リースバックを提供している会社には、利用可否を決める共通の基準が存在します。この基準を最低限満たしていなければ、そもそもリースバックを利用できないと考えておくとよいでしょう。

リースバックの利用条件

リースバックを利用するには、下記の条件を満たしている必要があります。

- すべての名義人の承諾を得ている

- 家賃の支払い能力がある

- 重大な瑕疵が存在していない

条件をどれかひとつでも満たしていないと、リースバックを利用できないおそれがあるため、確認しておきましょう。

すべての名義人の承諾を得ている

名義人が複数人いる不動産をリースバックする場合には、名義人全員の同意が必要です。名義人全員が不動産を所有する権利があるため、リースバック会社に売却するには、全員の同意が必要になるためです。仮に名義人の1人が勝手に売却しても、その売買契約は無効になってしまいます。

そのため、リースバックをする前に、名義人を確認しておき、全員から同意を得ておきましょう。

家賃の支払い能力がある

借主は決められた月々の家賃を、滞りなく支払う必要があります。

取扱会社によって支払い能力の審査方法は異なりますが、一般的には所得証明や源泉徴収票などで判断される場合が多いようです。また、高齢者の場合は、年金などの収入により、支払い可能かどうか判断されます。

重大な瑕疵が存在していない

建物の重大な欠陥や不具合、またそれ以外にも「事故物件」と呼ばれる事件・事故・自殺など心理的瑕疵の存在する物件は、リースバックを利用できないケースが多いです。

また、これらの瑕疵が存在しているのを告知せず、相手側が知らない状態でリースバック契約を行うのはトラブルの原因となります。

契約後に発覚した場合は、売買契約解除など法的な争いに発展する危険性があります。

リースバックの成り立ち

実用的なリースバックについて紹介しましたが、そもそもリースバックはどのようにして生まれたのでしょうか。

より深く理解するために、リースバックが生まれた背景を紹介します。

リースバックの語源

一般社団法人リースバック協議会によると、リースの語源は、古代ローマ帝国時代に船や農地(リースホールド)を、他者に貸し出していたことにあるそうです。その後、時代が移り変わる中で機械や設備も貸し出されるようになり、仕組みが発展していったといいます。

ただし、共通の起源をもつようですが、現代のリース契約とリースバック契約は異なります。

日本におけるリース契約の対象は、おもにコピー機などのOA機器や自動車です。利用者の希望商品を購入し貸し出す「ファイナンスリース」の一つに、リース会社が賃貸人の保有不動産を借り受け、事務所などとして賃借人に貸し出すという三者間取引もありますが、いわゆるリースバックではありません。

日本では、政府による積極的な後押しもあり、1960年頃からリース会社の設立が増加したと言われています。認知こそされなかったものの、これに少し遅れるようにして今の「リースバック」が誕生したようです。

実際に私たちが資金調達の方法として目にするようになったのは、2010年以後でしょう。老後資金確保を目的としたリバースモーゲージが、資産処分の解決ができないなどの抵抗感により浸透しなかったことから、その穴埋めをするようにリースバックが脚光を浴びることになったといわれています。

日本のリースバックの現状

この数年は特にリースバックが注目を浴び、相談件数が増加しています。ここで日本におけるリースバックについて紹介します。

取扱会社の数はどれくらいか

2023年7月現在、大手から中小企業まで、リースバックの取扱会社数はかなりの数があります。

| 企業名 | 商品名 |

|---|---|

| セゾンファンデックス(クレディセゾングループ) | セゾンのリースバック |

| 一建設 | リースバックプラス⁺ |

| SBIスマイル(SBIグループ) | ずっと住まいる |

| ハウスドゥ | ハウス・リースバック |

| センチュリー21 | 売っても住めるんだワン |

| 日本住宅流通(大和ハウスグループ) | リースバックサービス |

| インテリックス | あんばい |

リースバック事業を取り扱うのに特別な申請や条件はありません。購入資金があり、不動産取引を反復継続して取り扱える会社、つまり宅地建物取引業者であれば、どこでもリースバックを提供することができます。

したがって、今後ますます取扱会社が増加していくとみられています。

リースバックと比較されるリバースモーゲージ

リバースモーゲージは、各都道府県にある福祉協議会や金融機関が取り扱う金融商品の一つです。

大きな違いはリースバックが売却から賃貸への流れであることに対して、リバースモーゲージは自宅に住み続けながら担保として提供し金融機関から融資を受けるということです。

亡くなった際に一括返済をすることを想定していることから、リバースモーゲージは老後資金として利用されることが多いです。利用年齢に制限があるのもそのためです。

融資可能額の上限いっぱいで融資を受けても、月々の利息のみを返済することから、返済計画が比較的容易だといえます。

現状、日本ではリースバックとリバースモーゲージがよく比較されます。以下を参考にしてみてください。

海外ではどのように活用されているか

日本では馴染みが薄いですが、アメリカには「iBuyer」という不動産売却のビジネスモデルがあります。

ユーザーが不動産価格査定アルゴリズムを使用して自己所有不動産の価格査定を行い、不動産会社や不動産ポータルサイトが直接購入をするという取引システムです。イメージとしては、アメリカには、日本の簡易査定システムよりも数段進んだシステムが存在するという認識で良いでしょう。

「iBuyer」から派生して、「EasyKnock」というサービスがあります。「iBuyer」と同じく不動産価格査定アルゴリズムを利用して即座に金額を把握し、それをもとにリースバック契約を成立させるというものです。

すでにリースバックにもAIが用いられているというところが、今認知の段階にある日本との大きな違いでしょう。

活用の目的や事例

リースバックは、具体的にはどのようにして活用されているのでしょうか。

また、トラブルになりやすいポイントも紹介します。

相続負担の軽減

リースバックは、相続を見据えて活用することができる仕組みです。

理由は以下の3つです。

- 相続財産を現金で遺すことができる

- 相続税納付で現金不足にならない

- 相続人がいない場合に空き家にならない

リースバックを活用すれば、相続人が遺産分割で揉めることがないよう、相続財産を現金で遺すことができます。

また、相続の際には税金を現金で納付しなくてはなりませんが、その負担を小さくすることも可能です。さらに、相続人がいない場合には、物件所有者をあらかじめ不動産会社にしておくことで、空き家を増やさず、かつ老後に使うことができるお金を増やすことができます。

住宅ローンの返済

住宅ローンの返済負担がきつい場合には、リースバックを利用して収支を改善することがあります。

ただし、不動産を売却するときは、原則として物件の売却価格がローン残債を上回っていなければなりません。もしローン残債のほうが多い場合には、債権者の許可を得て売却を進める任意売却がリースバックと併用されることもあります。

リースバックに関するトラブル

リースバック契約では、賃貸借期間を原因としたトラブルが見受けられます。

例えば、更新料の有無や更新可否などを理解せず安易に契約を締結してしまい、退去せざるを得なくなるケースです。法律的には契約条項が優先されるため、利用者は不利益を被ったと感じ、揉め事となりうるのです。

定期借家契約による契約更新については、事前の協議と契約書面の記載を必ず確認しましょう。

リースバックに対する国の見解

リースバックが国内で浸透し始めたことを受けて、国(政府)はどのような対応をみせているのでしょうか。

悪質な業者に注意を促す声もある

リースバックの有用性とは裏腹に、利益優先の一部業者による問題が多発しています。

有識者による意見交換会である「第50回社会資本整備審議会住宅宅地分科会」では、以下のような意見もでています。

「最近は悪質な業者も含めてリースバックを扱う業者が増えている。高齢者がリースバックの業者に住宅を売却するということは、居住の安定性の観点から非常に危険な側面もある。その理由として、高齢者を含む一般の居住者が不動産の賃貸・売買に対して知識がないことや事業者の説明不足などが考えられる。住宅政策として考える際には、リースバックにおける現状の課題などを整理しておくべき」

それを受け国は、リースバックの有用性を容認しつつも、対策に動いています。

国のガイドライン

知識格差により貸主(リースバックを提供する事業者)有利に契約が締結され、売買価格が不当に安く設定されるなど問題が頻発したことを受け、国土交通省はリースバックの売却価格の決め方などを含めたガイドライン「住宅のリースバックに関するガイドブック」 を発表しました。

空き家問題とリースバック

日本において不動産を管轄するのは国土交通省です。国交省は、国の重要課題として既存住宅の活性化・空き室利用の促進を掲げています。

国土交通省は、従来は売る・貸す・壊す・直すといった活用促進が空き家問題を解消していく方法としていましたが、現在はリースバックを課題解決のための新たな手法であると位置づけています。

具体的な動きとして、令和2年1月10日に「リースバック事業に関する最新動向アンケート」を実施しています。このような動きを通して、既存のリースバックの活用状況や、問題点の把握を進めているようです。

今後の展望

まず、取り扱える業者が限られるリバースモーゲージに代わって、参入障壁の低いリースバックは広がりをみせていくと予想されます。

市場競争が活性化されれば、少しでも良い条件で契約できる可能性も高くなり、利用者にとってのメリットも大きくなるでしょう。

当サイトのような簡単にリースバックの条件を比較することができるサービスも、今以上に便利になります。

また、国土交通省などの取り組みにより、一部の業者による不当に安い買取金額や、知識格差を利用した借家契約のガイドラインが整備されていくことも期待できます。現在は、契約する会社の見極めも慎重に行う必要があるリースバックですが、今後はより気軽に利用することができるのではないでしょうか。もしかすると、近い将来アメリカのように人を介さず、リースバックを利用できる時代がくるかもしれません。

安心して利用することができるようになれば、以下のような資金が不足した際にも、積極的に活用できるようになるはずです。

積極的なリースバック活用には、安心して利用できる環境が不可欠でしょう。

リースバックは非常に画期的な仕組みです。正しく活用できれば、私たちの選択肢が広がることは間違いありません。

住んだままだから近所にバレない!リースバックの条件を一括お問い合わせで比較

リースバック

【図解】リースバックの仕組みをわかりやすく解説!契約の種類なども紹介

リースバックの買取価格はどう決まる?将来の買戻価格と金額は同じ?

リースバックのデメリット。損しないためにメリット以外の特徴も把握しよう

リースバックは会社の比較が重要!おすすめの比べるポイントを解説

リースバックが相続対策になる理由とは?活用方法やメリット、注意点を解説

リースバックの活用事例。成功と失敗、それぞれの実例を用いて解説!

リースバックでよくあるトラブル。知らなければ危険な落とし穴と回避する方法

【徹底比較】リースバック会社の大手7社を紹介!特徴・サービスの違いを解説

リースバックの賃貸期間は何年?家賃の相場は?契約の種類には要注意!

リースバックは銀行で申し込める?金融機関での取り扱いとは